业内普遍认为,如果说2023年是生成式人工智能技术“狂奔的一年”,那么2024年则有望成为人工智能应用大发展的“元年”。随着今年AI大模型与各类文本生成、文生图、文生视频工具的发展一路“狂飙”,全球传媒业也将迎来内容生产、传播与消费方式的全方位变革。技术的革命性突破为创作者奉上“神笔”,媒体该如何抓住机遇,成为用好这支生花妙笔的“马良”?

2月26日,由中央广播电视总台制作的中国首部文生视频AI系列200集动画片《千秋诗颂》开播。首部AI全流程微短剧《中国神话》、首部AI译制英文版系列微纪录片《来龙去脉》也随后发布。这是总台积极探索生成式人工智能技术在媒体领域的创新应用,抢抓新一轮科技革命和产业变革、努力抢占未来产业竞争制高点赋能文化产业和国际传播的一组具体实践。

AI赋能下,传媒业的未来已呼啸而来。如何通过生成式AI讲好中华文化故事?如何让新质生产力成为总台高质量发展的最大增量?先从总台牵头的一系列AI实践谈起。

初具中国审美的AI大模型

嘤其鸣矣,求其友声。人与人的交往始于语言文字的沟通。同样地,创作者与AI的交流也要经历“以文会友”的沟通过程。

2023年7月,总台联合上海人工智能实验室发布了“央视听媒体大模型”,并首次应用于《千秋诗颂》的创作。《千秋诗颂》第一季综合运用可控图像生成、人物动态生成、文生视频等最新技术成果,将《咏鹅》《过故人庄》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》等6首脍炙人口的唐诗转化为唯美的国风动画。

节目创作团队使用大量国画、古诗词为训练素材,与AI大模型进行沟通。经历了无数次艺术创作语言和代码语言的碰撞后,“央视听媒体大模型”具备了独特的风格和强项——中国审美。它能够准确理解“国风、唐代、写意、工笔画”等传统文化词汇,生成工笔、水墨等国画风格的美术素材,从而最大限度地再现诗词的意境美感。

《千秋诗颂》首播六集节目收视率在全国所有上星频道动画片中高居第一,累计触达观众9441.3万人次,央视频客户端直播观看量达1318.2万人次,微博话题阅读量累计9281.4万人次。包括美国之音在内的数百家境内外主流媒体关注总台的创新实践。科技、传媒和教育等领域的多位专家学者表示支持肯定。

众多网友留言点赞“AI塑造新型生产方式,《千秋诗颂》打开了行业想象力”“当AI大模型遇到东方审美,中国诗词真正‘活’了起来”“早点进入智慧中小学平台,方便师生使用”……

AI还能激活更多文化的想象空间。《千秋诗颂》刚刚开播,2月29日,总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的“中国神话系列微短剧”《补天》片花发布,创新解读神话传说中蕴含的经久不衰的中华文明密码。这是国内首部AI全流程微短剧,美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成,是对AI技术影视化应用的又一次先锋实践。

文生视频,关键在“文”。长期浸润在中华文化中反复训练、深度学习,“央视听媒体大模型”的研发正日益成熟,未来节目制作周期将进一步缩短,作品精细度等也会不断升级。越来越“善解人意”的AI伙伴,不仅能让影视动画制作、游戏开发、广告设计等省时省力,更能加速文生视频的成熟应用和商业模式拓展、海外落地传播等的发展进程。

AI如何提升国际传播效能

总台多项国际传播场景下的AI应用实践表明:AI辅助制作不仅能极大提升多语言转换、多平台分发的效率,也能在人机协同的保驾护航之下,实现真真切切、可可爱爱的跨文化互动。

问题1:

假设你是一个人工智能,今天的工作是用英文译制一部纪录片,当一条龙一本正经地谈起如何“精细化养龙”,聊到“东北那嘎达”时还自带口音,你该如何应对?

答:注意,要用外语讲清中国龙的“来龙去脉”,既要译得精准严谨,还要讲得博学又可爱。

这部名为《来龙去脉》的纪录片,是总台以AI全流程赋能译制而成的中国龙主题系列微纪录片,近期即将推出。该片有效探索了影视译制AI全流程高效应用场景。采用AI技术完成了从声音识别、文本翻译、声线克隆到分轨替换等全译制流程,高度还原了中文原片的文风以及旁白的“性格龙设”,并通过人机协同确保译制精准度,极大提升了译制效率。

除英文版外,西班牙语、葡萄牙语、印尼语、菲律宾语等版本的《来龙去脉》,多语种版本的《千秋诗颂》等精品节目都充分运用总台自主AI技术辅助完成译制。3月10日,《千秋诗颂》英文版、西语版在总台CGTN正式上线发布。同时,多语种影视译制将纳入总台“央视听媒体大模型”训练计划,助力总台国家多语种影视译制基地建设,有效提升中华影视文化的国际传播效能。

问题2:

现有一组新闻报道,需要在最短时间内完成多语种译制和海外分发,有没有方法可以快速生成多语种、批量化视频产品?

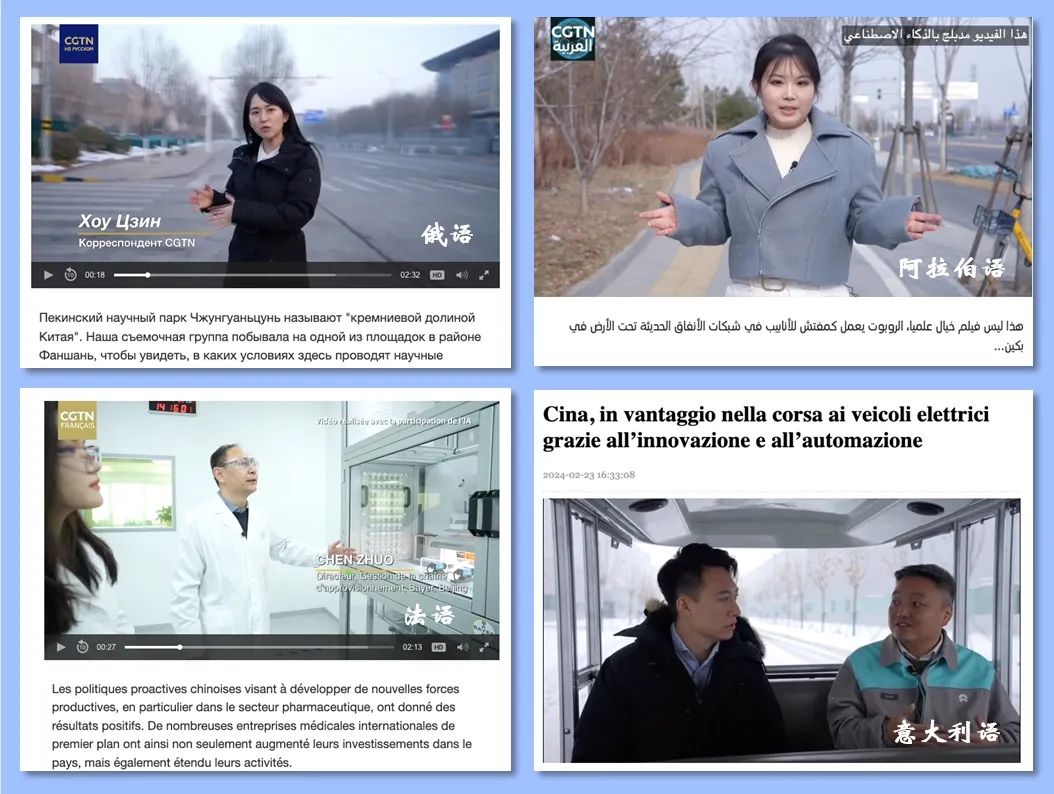

答:有。总台充分运用AI技术,通过多语种叠加多平台分发的形式,实现新闻产出和播发数量几何级数增长。如,短短一周时间内,将《机遇中国:一线经济观察》系列英文报道转换成西、法、阿、俄、德、葡等10种语言的近百条多语种视频产品,并在海外各平台播发,有力驳斥了美西方所谓的“中国经济顶峰论”。

这些产品画面清晰亮丽,声音真实自然,为海外网友带来惊喜体验。有俄罗斯网友留言:“我还惊讶于这个中国人说俄语一点口音也没有,原来是AI,真牛!”

不仅是已有报道的多语种转换,总台还推出多位CGTN主持人的AI虚拟数字分身,通过文稿输入生成视频的生产方式,省去了真人录制环节,将原本需要长达2小时的拍摄和素材导出工作缩短至仅仅5分钟,大幅提升了单人单日视频产出的上限。

AI赛道如何稳步跑、加速跑?

有一种观点认为,人工智能的发展,特别是生成式AI的指数级增长已经将技术变革的度量单位从年、月缩短到天,甚至未来可能以小时、分钟计算。不进则退,慢进也是退。All in还是观望?对于媒体行业而言,找到一条向科技创新要生产力的道路更为关键。

媒体行业如何在AI赛道上跑出“加速度”?在生成式AI技术研发应用方面,总台始终坚持的发展理念主要有二。

一方面,坚持原创性研究,要努力打造具有中国文化特色、国际领先的文生视频大模型。相较于Sora逼真的视觉效果,《千秋诗颂》等节目的AI动画存在背景模糊、人物动作连贯性不足等问题,说明我国自主研发的视频生成模型与世界先进技术还存在一定差距。但是,当前全球通用的大模型数据训练集里,中文语料仅占1.3%,中国特色明显不足。事实表明,坚持原创性研究是推动我国发展自主通用人工智能的根本所在。

2023年,总台与上海人工智能实验室等共同成立“中国大模型语料数据库联盟”。在对于中华文化的理解和表现,以及与媒体编创实际生产流程的融合上,总台牵头的AI实践,具有独特的中国审美和中华文化特色。

总台拥有中国音像资料馆等丰富和规范的视听语料库,所有资料均已经实现标签化,这也是全球最大的中文音像语料库。以总台海量高品质视听数据和专业化的媒体创作知识进行训练,该模型在不断的实战中有望快速成长,走出一条我国技术发展的差异化道路。

另一方面,做好平台建设,要推进“产学研用”一体化,持续优化安全可靠的AIGC技术平台。大模型突破的核心在于算法、算力和数据。总台将与上海人工智能实验室共同打造自主可控的国产智能算力平台,并进一步推进刚成立的大模型研发共同体和人工智能工作室建设。联动产业链上下游,联合国内一流科研机构、高校和企业,在科研攻关、需求应用、安全发展、产业生态等领域展开合作。

总台成立以来,全台上下始终保持着居危思危的临战状态闯难关、抓机遇。2019年开始,总台领导就走访上海交通大学等院校,探讨人工智能赋能总台高质量发展,并组建相关合作研究机构。Sora文生视频出现后,总台领导即要求全台高度关注,紧盯紧咬,防止一夜完败。人工智能并不能令创意“从天而降”,而是为各行各业的“金点子”开启全新应用场景,提供创新的基础设施与辅助能力。

经过数年实践,总台持续深化“5G+4K/8K+AI”发展战略,在大力推动媒体科技创新的同时,将新质生产力转化为更多令人耳目一新的精品节目。总台关于生成式AI的一系列实践成果也并非一时的跟风“尝鲜”,而是一部部“总台出品”、一张张中华文化“金名片”的厚积薄发。总台的AI之路将如何继续突破媒体科技边界,为全球受众创造关于中华文化的全新想象与新鲜体验,相信前方更有胜景。

总监制 ▏杨 华 杨 明 王 涵 贺亚莉 窦小文

监 制 ▏徐朝清 周宇博 张亚东 鲁子奇

主 编 ▏胡姝姝 徐 克 全 会

编 辑 ▏崔雅华 王 婉