在梅州市梅江区三华街上,一幢五层的居民楼静静而立,门楣上“客侨博物馆”五个大字隐匿在林荫中。若不是刻意寻觅,人们很容易就与这方藏宝地擦肩而过。

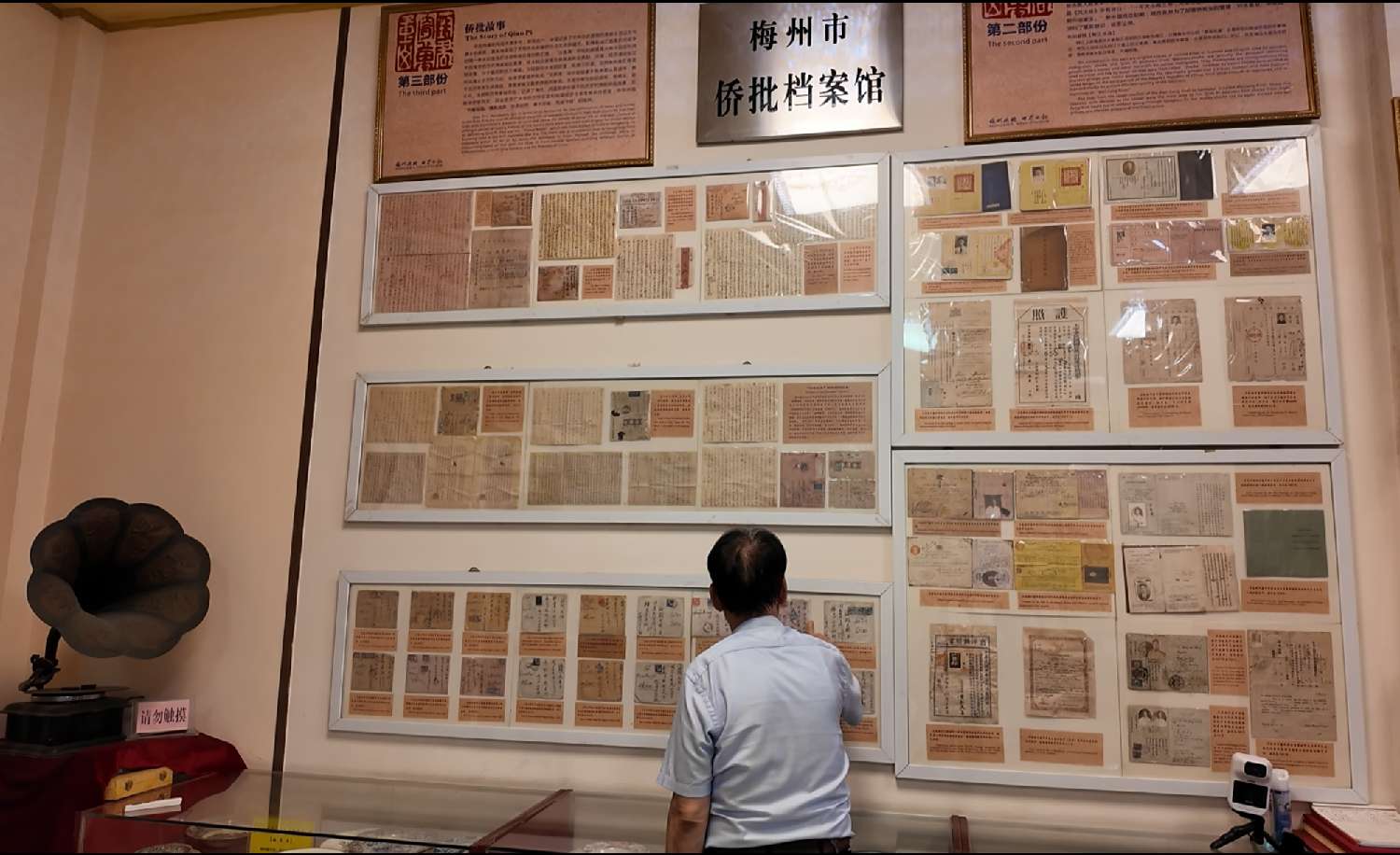

这是魏金华创办的私人博物馆。走进博物馆,满墙泛黄的侨批、侨批员执证、出国证明书等,瞬间将人的思绪拉入华侨漂洋过海的沧桑历史中。

“来来来,先看看我的镇馆之宝!”馆长魏金华热情地接待了我们,迫不及待地向我们介绍起自己珍藏的“悦信批局”牌匾。今年67岁的魏金华,说起侨批,言语间满是兴奋与热忱。他将半生心血都投入到侨批收藏中,目前拥有侨批藏品22000多件(套),占了梅州市客属侨批实物原件的80%以上,堪称“客属侨批收藏第一人”。

馆长魏金华

从“废纸”中抢救“水客”史料

魏金华从1995开始收集客属侨批,三十年来,他几乎走遍了梅州侨乡的每个角落。

据魏金华介绍,早期很少人会把侨批留存下来,不少侨批都被当成“废纸”扔掉或是亲人的遗物烧掉了,收集起来并不容易,“有时跑了10户侨眷,可能只有一家有少许侨批”。为了不错过任何线索,魏金华还与各地街巷的小贩们搭建了“信息网”,以便及时收集侨批。

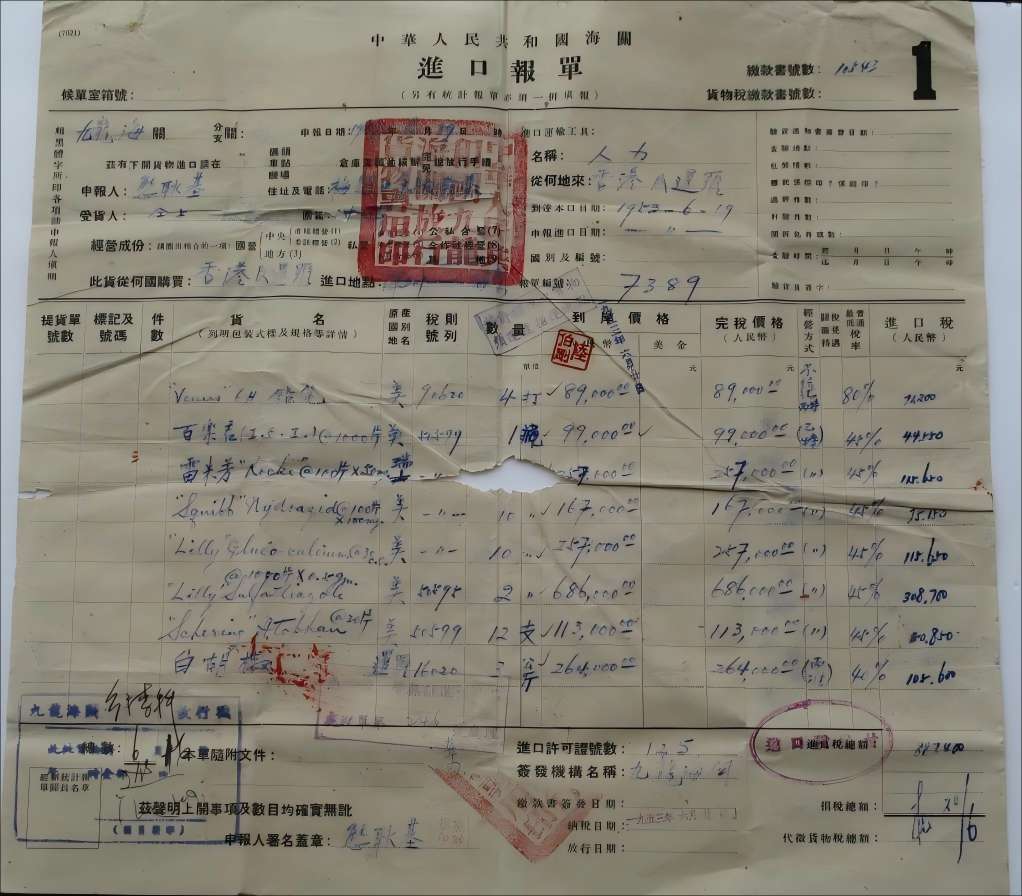

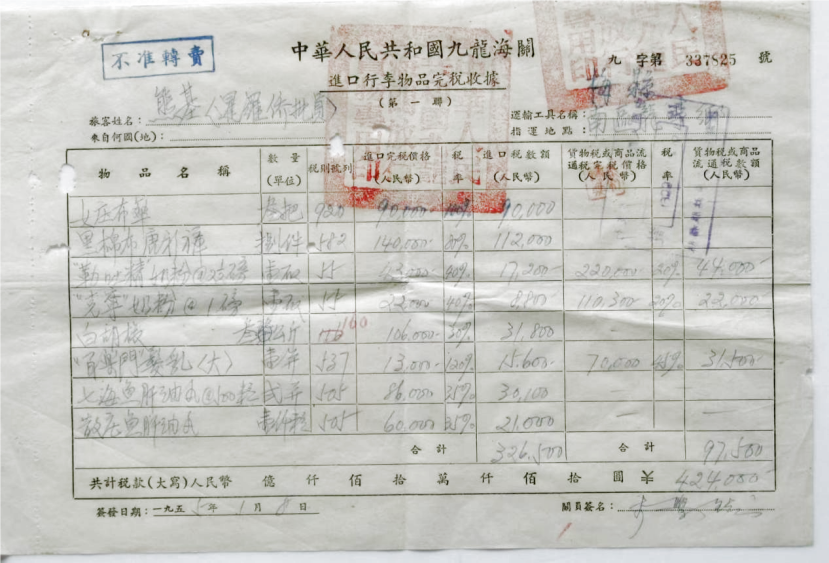

2010年8月,梅州市梅江区三角地拆迁时期,魏金华从一个小贩手里收集了一整套梅州水客熊耿基经营侨批的463张业务证照及单据,其中包括水客执照、带货清单、进口报关单等,详细记录了他从泰国带回的维生素、鱼肝油、奶粉等货物信息,成为研究中国“水客业”发展和中泰贸易往来的重要史料。

水客熊耿基的进口报关单受访者供图

水客熊耿基的进口报关单受访者供图

除了向各级政府、博物馆等单位捐献珍贵侨批、文物、史料的1万多件(套)外,魏金华收集的侨批藏品仍有22000多件(套),占了梅州市客属侨批实物原件的80%以上,是名副其实的“客属侨批收藏第一人”。

魏金华在侨批藏品前仔细端详

魏金华在侨批藏品前仔细端详

百年批局牌匾见证丝路侨情

在魏金华看来,每封侨批的背后都是有血有肉的故事,记录了客家华侨在异国他乡的苦难史、血泪史、创业史、奋斗史以及成功史。

2015年,魏金华的客侨博物馆开始免费向公众开放,里面展出了从清代至20世纪90年代的侨批封、水客证、汇票以及侨批局牌匾、印章等侨批业相关文物。其中,最显眼的当属一块清代中期“悦信批局”樟木牌匾。据介绍,这是目前国内仅存、极其罕见的实物侨批局牌匾。整块牌匾以大红油漆为底色,“悦信”商号及“批局”四字用楷书有力地雕刻在上。魏金华说,悦信批局是当时梅州地区经营侨批业务的主要侨批局之一,众多侨批通过它漂洋过海,从世界各地送至梅州各地侨眷家中,是“华侨之乡”梅州与“海上丝绸之路”有千丝万缕联系的重要物证。这块牌匾还曾在广东各地的侨批展览中多次展出,得到国内侨批研究专家和学者的高度赞赏。

“悦信批局”牌匾受访者供图

“悦信批局”牌匾受访者供图

不少泰国、澳大利亚、毛里求斯、印尼的华侨都曾到博物馆参观,而魏金华也从“收集侨批的人”变成了“寻找侨批后人的人”。“很多人看到侨批上家乡的地名倍感亲切,还试图从字里行间中找寻亲人的信息,”魏金华说,“只要他们需要,就一定发动身边的资源,尽力帮他们联系。到现在,已有近10人通过我找到了失散亲人的线索。”

细述抗战侨批路沧桑

据魏金华介绍,在抗战时期,南洋各国侨汇路线受阻,而留下的“沙鱼涌”邮路和“驼峰航线”汇路成了当时维系广东各地侨眷的“生命线”。

资料显示,沙鱼涌是广东深圳的一个小渔村。抗战时期,为了冲破日军的封锁,国际邮件进出口交换局在沙鱼涌悄然成立,是当时中国南方地区唯一的国际邮路。

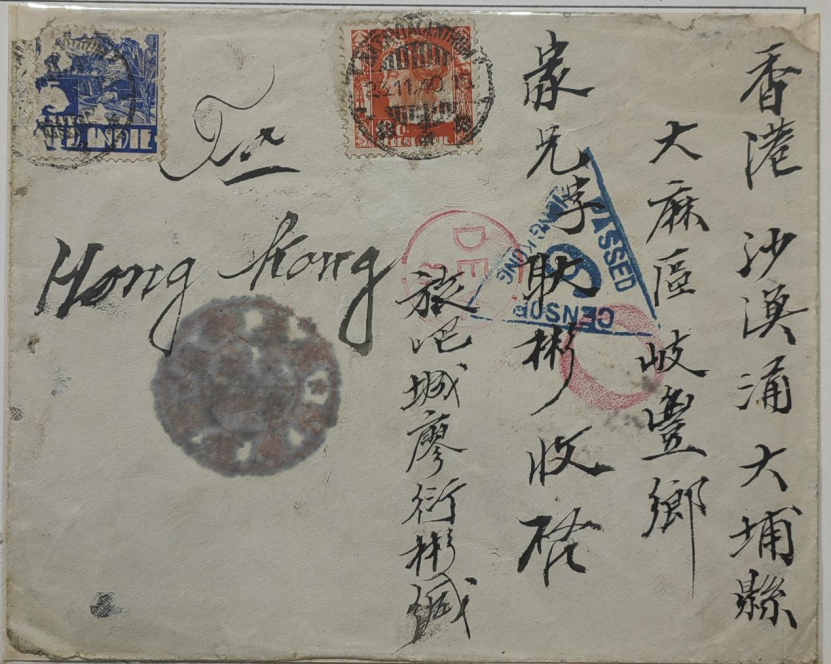

随后,魏金华向记者展示了通过这两条“生命线”寄回的部分侨批。一封是梅州华侨廖衍彬先生从印尼寄往大埔的侨批。信封上“香港”“沙鱼涌”“大埔县”的字样和背面广东沙鱼涌、香港外文地名的邮戳为人们串联起一段惊心动魄、辗转曲折的侨批“旅程”。还有多封是梅州华侨李忆梅从印度经“驼峰航线”到昆明,再送至梅县丙村母亲的侨批。小小信笺上处处都浸染着抗战岁月的艰苦与辛酸。李忆梅在其中一封信中向母亲说明了沿海地区被敌人封锁的情况,询问母亲是否收到自己每月一寄的侨批,表达了三个月未收到母亲回信的焦灼。

梅州华侨廖衍彬先生从印尼寄往大埔的侨批封受访者供图

今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。魏金华表示,自己还将整理更多抗战时期的侨批,让更多人了解作为“生命补给”的侨批如何突破重重封锁线,跨越山海送达家乡的故事,希望藏在侨批中的家国情怀能在时光长河中代代相传。

总策划|任天阳林海利

总统筹|胡泉

总执行|蒋铮

统筹执行|王漫琪

文字|王瑜瑛

图片|王瑜瑛

视频|王瑜瑛王漫琪危健峰

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“欧洲侨报”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:0040-751021899。

版权所有:欧洲侨报苏ICP备17070786号-1