10月20日,在第十五届全国运动会开幕倒计时20天之际,“国宝迎全运”广州动物园新大熊猫馆开馆活动举行。

经过一段时间的观察适应期,两只大熊猫新成员“久久”“友友”在万众期待中正式亮相。四只国宝“星一”“雅一”“久久”“友友”一齐登场,与市民共同喜迎全运盛会。

由于广州动物园门票价格为20元,网友调侃称“广州大熊猫最平5蚊一只”。

此次“国宝迎全运”系列活动由广州市林业和园林局、十五运会和残特奥会广州赛区执委会、广州市文化广电旅游局联合举办,接下来将围绕文创体验、科普互动与全城打卡三大主线,打造“可玩、可学、可赏”的城市嘉年华,以国宝为媒,邀请四海宾朋相聚花城,感受生态保护与体育盛事的交融魅力。

广动大熊猫集体亮相

获全运“城市传播大使”称号

10月20日上午,广州动物园大熊猫馆洋溢着喜悦热闹的气氛。开馆活动融汇满满全运元素,将体育赛事与生态保护紧密联动。

现场,十五运会和残特奥会广州赛区执委会授予广动大熊猫“城市传播大使”称号,传递花城魅力,助力城市文化传播和交流。

活动特别邀请以大熊猫为原型的“冰墩墩”设计团队负责人曹雪教授创作主题画作,通过灵动的笔触生动捕捉大熊猫神态,该幅作品也赠予广州动物园珍藏。

同时,邀请蹦床世界冠军蔡琪子担任“广动熊猫星推官”,倡导公众关爱大熊猫等野生动物,守护自然家园。

新大熊猫馆正式开放,迎来首批游客。步入馆内,双胞胎兄弟“久久”“友友”正聚在一起,津津有味地品尝着鲜嫩的竹子竹笋,大快朵颐之后便开始嬉戏打闹,亲密无间,感情十分要好。

为欢迎新邻居的到来,保育员们为四只大熊猫准备了饱含心意的专属广式丰容。“星一”“雅一”以及“久久”“友友”的馆中充满岭南风情,四只大熊猫尽情探索着冰块、竹编箩筐和竹编球等丰容,可爱模样引得游客开心不已,纷纷拿出手机记录这些美好画面。

馆外,大熊猫科普市集同样人气十足。游客们可以了解大熊猫的食物种类,观察粪便“青团”,在互动与讲解中解锁国宝奥秘,增强生态保护意识。

据介绍,“久久”“友友”是一对雄性双胞胎,2021年9月6日出生于西班牙马德里动物园,父亲是“冰星”,母亲是“花嘴巴”。哥哥“久久”外表霸气,有着大圆脸,嘴筒短,眼圈较长,脸蛋有轻微炸毛,体型健硕却常被弟弟“压制”,性格稳定,有睡觉打呼噜的习惯。

弟弟“友友”长相甜美,脸蛋圆,眼圈较小,有米老鼠般圆圆的耳朵,性格谨慎,喜欢跟着哥哥。在隔离观察期间,两兄弟不断解锁矢竹、黄金间碧竹、甜竹笋等多元化食物,逐渐适应新家,实现“食得妥、睡得稳”。

新馆融合蜀粤文化

串联旧馆打造全新体验

广州动物园新大熊猫馆以“木棉花开”为寓意,将代表广州本土文化的市花木棉花灵动形态,与代表大熊猫故乡古蜀地文化的三星堆青铜神树原型等元素融入场馆设计,打造具辨识度的建筑展厅格局与屋顶造型。

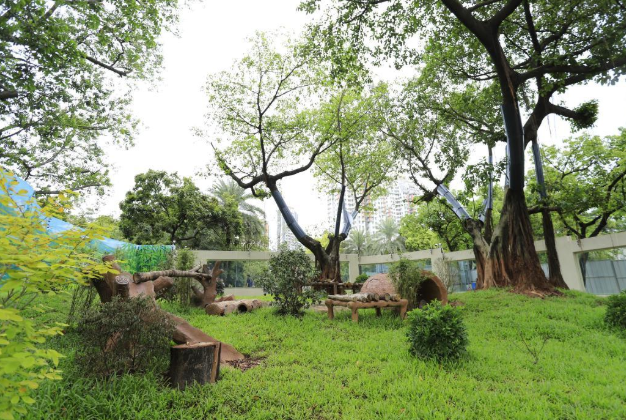

整个场馆建设秉持绿色节能原则,通过科学布局达到良好的自然通风与采光,采用优质绿色材料,结合广州日照条件安装太阳能系统。同时,充分利用场地原有植被,与周边林木自然衔接,尽显岭南生态之美。

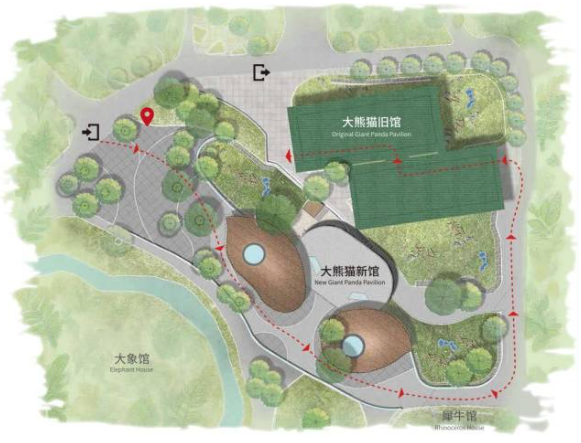

新馆严格按照《大熊猫国内借展场馆设计规范》执行落实,包含2个室内展厅、2个室外活动场、4个室内兽舍,以及饲料储存间、治疗间等其他设施管理用房。

室内展厅及兽舍配备有空调及新风系统,支持全年温控,保障防暑降温。室内展厅融合粤蜀两地地理文化,墙面仿生实景描绘岭南、九寨沟的山水树林,栖息架、假树等丰容设计形似广州塔和猎德大桥,带有岭南特色的屋顶圆形天窗则再现树林中复杂的光环境。

室外活动场充分模拟大熊猫自然栖息环境,地形高低起伏,有乔木、灌木和草坪,配合栖架、滑梯、倒伏树木、饮水池、戏水池等丰容设施,形成一片绿荫环绕、平坦开阔的“花园”。此外,参观面采用的特种玻璃具有保温、降噪、防雾功能,为大熊猫创造宁静舒适的生活玩耍空间。

新馆毗邻旧馆,串联成为整体,有效延长参观流线,沿途穿插布置各类科普互动设施,打造蕴含趣味性、知识性的“一次性看四只大熊猫”沉浸式体验。

文创体验、科普互动与全城打卡

文创升级,把“国宝故事”带回家。即日起,发布大熊猫系列文创、大熊猫纪念邮票、邮戳,以特色大熊猫形象讲述野生动物保护故事,展现古蜀文明与广府文化的交融,为市民游客提供独具韵味的手信。

科普相伴,趣味解读国宝日常。接下来,将开展公益课堂、研学互动等科普活动,让游客了解大熊猫生活习性、保护现状等知识,让生物多样性保护意识在寓教于乐中深入人心。

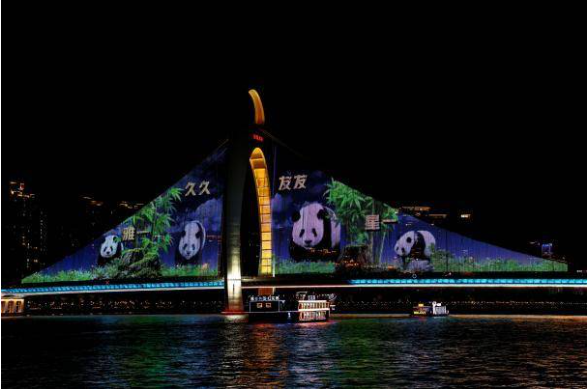

全城打卡,传递全运喜悦。主题“新装”也陆续登陆多个城市地标和交通枢纽,喜迎全国各地的运动健儿与观众游客!

“广动号”熊猫主题列车已于2025年10月18日正式启动,车厢布满四只大熊猫的可爱形象;广州塔、广州国际媒体港、“一江两岸”24栋建筑立面、猎德大桥等,齐齐亮起主题灯光;全市20个公交站台焕新主题“皮肤”,熊猫公交6路与78路上线;市民步出黄花岗地铁站A口,便会进入以动物园为主题的特色通道,两侧灯箱展映广州动物园大熊猫、金丝猴等珍稀国宝,把生态保护融入出行日常。

采写:南方+记者钟晓宇

摄影:南方+记者苏韵桦

通讯员林园轩

编辑 张晓晨

校对 符如瑜

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“欧洲侨报”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:0040-751021899。

版权所有:欧洲侨报苏ICP备17070786号-1